2025년 08월

SPECIAL

그늘에서 양지로, 반전을 기대하며

2025 한국영화 산업 상반기 결산과 하반기 전망

2025-08-01

NEW 우리만의 세계관에 대하여

한국영화 및 영상 산업의 한계와 과제

2025-08-18

NEW 한국영화, 우주를 설계하자

세계관 깊은 한국영화 IP가 필요한 이유

2025-08-18

PEOPLE

READING

GLOBAL

KOFIC STORY

BOX OFFICE

그늘에서 양지로, 반전을 기대하며

2025 한국영화 산업 상반기 결산과 하반기 전망

그늘에서 양지로, 반전을 기대하며

2025 한국영화 산업 상반기 결산과 하반기 전망

글 _ 라제기(한국일보 영화전문기자)

2025-08-01

근심이 들 만하다. 천만 영화는커녕 500만 명이 본 영화조차 없다. 한국영화, 외국영화 예외가 없다. 국내 극장가가 고사 직전이라는 우려가 나오기까지 한다. 2025년 상반기는 희망 대신 절망이, 환호 대신 탄식이 나왔다. 코로나19 대유행으로 큰 타격을 받았던 극장이 회복세를 지속해 보이기는커녕 오히려 관객 감소세를 보였다. 2004년(6천293만 명) 이후 21년 만(코로나19 대유행 기간 제외)에 연간 관객 1억 명대를 지킬 수 있을 것인가에 대한 걱정의 목소리도 있다. 극장 관람료 할인 쿠폰 배포와 하반기 기대작들의 개봉으로 한국영화가 극심한 불황을 이겨낼지가 지금 가장 큰 관심사다.

흥행 1위 영화 관객이 338만 명

영화진흥위원회(이하 영진위)가 발표한 ‘2025년 상반기 한국영화 산업 결산’에 따르면 올해 1~6월 극장 매출액은 4천79억 원이다. 지난해 상반기(6천103억 원)보다 33.2%(2천24억 원) 줄어든 수치다. 상반기만 따지면 2005년(3천404억 원) 이후 가장 적은 액수다. 관람료 인상과 물가 상승 등을 고려하면 2005년보다 극장들이 장사를 잘했다고 볼 수 없다.

전체 관객 수를 보면 불황의 심각성을 확인할 수 있다. 올해 상반기 극장 관객 수는 4천250만 명이었다. 지난해 같은 기간(6천293만 명)보다 32.5%(2천43만 명) 감소했다. 상반기 관객 수 4천250만 명은 코로나19 대유행 기간(2020~2021)을 제외하고 2004년(2천182만 명) 이후 가장 적은 수치다. 감염병 유행 끝 무렵이었던 2022년 상반기 극장 관객 수는 4천495만 명이었다. 코로나19 영향권에 놓여 있던 시기보다 관객 수가 더 적었던 거다.

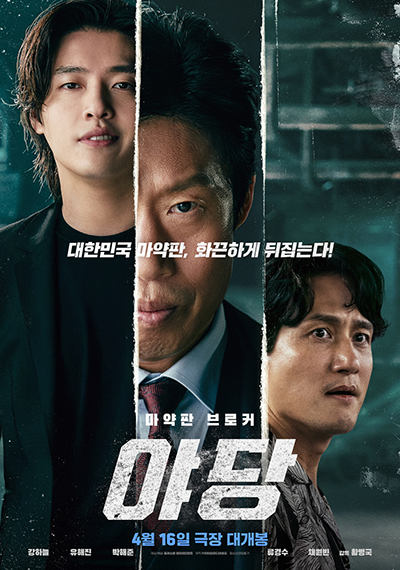

극장 매출과 관객 수 급감은 흥행 상위권 영화 성적표에서도 알 수 있다. 매출 기준 상반기 흥행 1위는 할리우드영화 <미션 임파서블: 파이널 레코닝>으로 329억 원을 벌었다. 2위는 한국영화 <야당>으로 320억 원을 기록했다. 관객 수에서는 <야당>이 338만 명으로 1위를, <미션 임파서블: 파이널 레코닝>이 336만 명으로 2위에 올랐다.

매출 기준 상반기 흥행 2위인 <야당>

<미션 임파서블: 파이널 레코닝>과 <야당>의 흥행 성적은 지난해 흥행 10위권 영화들과 비교하면 처참하다. <미션 임파서블: 파이널 레코닝>과 <야당>의 매출은 지난해 흥행 6위 <웡카>(340억 원)보다 적고 흥행 7위 <모아나>(311억 원)보다 많은 수준이다.

평균 관람료 감소 역시 암울한 지표다. 올해 상반기 평균 관람료는 9천599원으로 지난해(9천698원)보다 99원 줄었다. 2023년(1만 410원)부터 2년 연속 감소다. 관객이 급감한 상황에서 평균 관람료까지 줄었으니 극장과 투자배급사, 제작사들의 주머니 사정은 더 곤란해졌다.

지난해에는 관객 수(1억 2천312만 명)가 2023년(1억 2천513만 명)보다 200만 명가량 줄었다고 하나 천만 영화가 상반기에만 2편 나왔다. <파묘>가 1천191만 명을 <범죄도시4>가 1천150만 명을 모으며 지난해 흥행 1, 2위를 각각 차지했다. 하반기에는 흥행 3위인 <인사이드 아웃2>가 관객 880만 명을, 흥행 4위인 <베테랑2>가 753만 명을 기록했다. 관객 500만 명이 넘는 대형 흥행작이 지난해에는 4편이었다. 올해 상반기는 아예 없다. 불황의 그늘이 짙어지고 있다는 말이 나왔던 지난해와 비교해도 안타까운 흥행 성적표다.

상반기 관객 수를 감안했을 때 올해 관객 수는 1억 명을 조금 웃돌게 될 가능성이 크다. 영진위와 문화체육관광부는 전년대비 하반기 흥행 기대작 라인업, 영화 할인권을 통한 극장 관객 유입 등을 통해 추정할 때 올해 관객 수를 1억~1억 1천만 명 정도로 예상하고 있다. 한국영화계에서 관객 1억 명이 지닌 의미는 크다. 한국영화는 2005년(1억 2천330만 명) 관객 1억 명 선을 처음 돌파하며 꾸준한 성장세를 보여 왔다. 제작비 10억 원 남짓한 상업영화가 쏟아질 정도로 불황에 시달리던 2007~2008년에도 연간 관객은 1억 5천만 명 안팎이었다. 2012년(1억 9천489만 명) 관객 2억 명 선에 근접한 이후 2013년(2억 1천335만 명)에 관객 2억 명 시대를 열었다. 이후 연간 관객 2억 명은 한국영화계 ‘뉴노멀’이 되었다. 2019년에는 역대 최대 관객 수인 2억 2천667만 명을 기록했다. 코로나 19 직전까지 한국영화계는 적어도 양적 측면에서 ‘화양연화’를 누렸다.

관객 1억 명을 처음 기록했던 2005년은 한국영화가 산업화 단계를 차곡차곡 밟던 시기다. 대형 멀티플렉스 체인이 전국으로 영토를 확장했고, 대형 투자배급사들이 본격적으로 시장을 주도하기 시작했던 때다. <실미도>(2003)와 <태극기 휘날리며>(2004)가 잇달아 관객 1천만 명을 돌파하며 ‘천만 영화 시대’를 연 직후다. 호황에 대한 기대감이 충만해 돈이 영화판으로 몰렸다. 2005년 전국 스크린 수와 비교해보면 올해 상반기 흥행 성적은 더욱 아쉬울 수밖에 없다. 2005년 전국 스크린 수는 1천648개로 현재(2024년 기준 3천296개)의 반가량에 불과했다. 1억 명은 한국영화계의 심리적 마지노선이다.

화제작 부족, 정치사회적 혼란의 여파까지

상반기 극장가 불황은 구조적 요인과 사회적 요인이 결합되었다고 볼 수 있다. 한국영화계는 코로나19 대유행을 거치며 투자가 크게 줄었다. 감염병 유행 직전 완성되었거나 유행 기간 만들어졌다가 늦장 개봉한 ‘창고 영화’들의 소진이 우선이었다. 2022년 여름 대작 <외계+인> 1부와 <비상선언> 등이 기대에 못 미치는 흥행 기록을 남겼고, 2023년 여름 <더 문>과 <비공식작전>의 흥행 저조가 이어지면서 투자 열기가 급속히 식기도 했다.

<범죄도시> 시리즈가 2022년부터 3년 연속(2~4편) 관객 1천만 명을 동원하고, <서울의 봄>(2023)과 <파묘>가 천만 영화 대열에 합류했으나 얼어붙은 투자 심리에 온기를 전하기에는 역부족이었다. 극장 전체 관객 수가 코로나19 대유행 직전인 2019년의 60% 정도에 불과해서다. 극장 경기가 되살아나지 않으니 투자는 줄고, 투자가 줄어드니 대형 화제작 제작이 급감하고, 화제작 부재로 관객이 돌아오지 않는, 악순환 고리가 형성되고 있다.

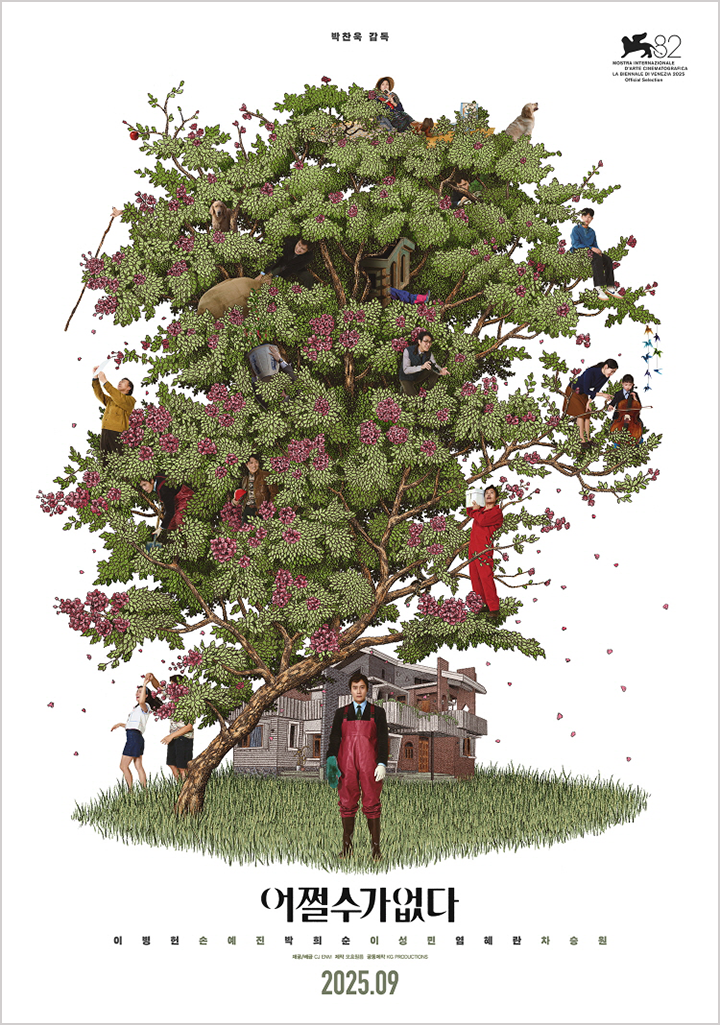

투자 심리 위축은 한국영화계 큰손 CJ ENM의 행보에서도 알 수 있다. CJ ENM은 올해 <악마가 이사왔다>(8월 개봉)와 <어쩔수가없다>(9월 개봉) 단 2편을 배급할 예정이다. 1년에 10편 안팎의 신작을 선보이며 한국영화계를 20년가량 선도해 왔던 과거와 크게 대비된다. CJ ENM은 추가 투자한 영화가 없다가 최근에야 <국제시장2> 투자배급에 나서기로 결정했다. 1천426만 명이 극장에서 본 <국제시장>(2014)의 후속편임에도 투자 결정 과정이 순탄치 않았다는 후문이다.

CJ ENM이 배급 예정인

<악마가 이사왔다>와 <어쩔수가없다>

주요 투자배급사들이 지갑을 닫은 영향은 올해 본격적으로 나타나고 있다. 이른바 5대 투자배급사(CJ ENM, 롯데엔터테인먼트, 쇼박스, NEW, 플러스엠 엔터테인먼트) 영화는 불과 17편(2024년 개봉작 포함)이 상영되었다. 전체 상영작 295편 중 5.7% 정도다. 대형 투자배급사들이 투자에 소극적이라는 걸 간접적으로 알 수 있는 수치다.

신생 투자배급사 바이포엠스튜디오의 급부상 역시 대형 투자배급사들의 약세를 보여준다. 바이포엠스튜디오 상영작은 7편으로 올해 상반기 국내 투자배급사 중 가장 많다. 상반기 배급 성적 1위를 차지하기도 했다. 매출액(점유율 26.2%)과 관객 수(26.6%) 기준 모두 1위다. 바이포엠스튜디오는 기존 투자배급사들이 기획 제작했다가 시장에 내놓은 영화들을 배급해 왔다. 주연배우가 사회적 물의를 일으켜 개봉이 불투명했던 <소방관>(2024년 개봉), <승부>가 대표적인 영화다. <히트맨2>는 기존 투자배급사가 투자를 철회한 이후 바이포엠스튜디오가 투자 배급에 나선 경우다. ‘이삭 줍기’를 통해 업계 1위가 된 바이포엠스튜디오는 자체 기획한 영화 제작에 곧 들어갈 예정이다.

올해 상반기 국내 투자배급사 중 배급 성적 1위를 차지한 바이포엠스튜디오의 상영작, <승부>와 <히트맨2>

지난해 12월 이후 길어진 내수 침체가 극장가에 타격을 줬을 것으로 추정되기도 한다. 올 1월 극장 매출은 계엄과 대통령 탄핵 여파 속에서도 853억 원을 기록하며 지난해 같은 시기(747억 원)보다 106억 원 늘었다. 설날 연휴(1월 28~30일) 매출이 지난해보다 늘어난 영향이 컸다. 극장가에 희망을 보여준 새해벽두와 달리 2월부터 매출과 관객 수가 하락해 6월까지 지난해보다 아래를 기록했다. 관객을 극장으로 이끌 영화들이 적었던 점이 가장 큰 요인이었겠으나 관객들의 심리적 불안함을 가중시키는 정치사회적 이슈들도 극장에 영향을 줬을 것으로 보인다.

충성도 높은 영화 강세, 한국영화는 점유율 하락

외국영화도 흥행 성적이 신통치 않았다. 상반기 매출액은 2천42억 원으로 한국영화 매출액(2천38억 원)보다 4억 원 많았지만 지난해 상반기(2천520억 원)보다는 478억 원 줄었다. 한국영화 매출액 감소 폭(1천545억 원)보다는 적다는 데 그나마 위안을 삼을 만하다.

한국영화는 외화에 비해 더 부진을 보이면서 시장 점유율이 떨어졌다. 관객 수 기준 50.3%로 지난해 상반기 점유율(59.3%)보다 9%포인트나 하락했다. 한국영화가 유난히 약세를 보였던 2023년 상반기 점유율(36%)보다는 높다. 외화 중 미국영화 강세는 이어져 점유율 40%를 기록했다.

외화 매출액과 관객 수 동반 하락은 극장 불황 요인이 한국영화 투자 감소에만 있지 않다는 걸 보여준다. <미션 임파서블: 파이널 레코닝> <드래곤 길들이기> <마인크래프트 무비> <썬더볼츠> 등 할리우드 대작은 북미 시장과 달리 한국에서는 맥을 못 췄다. <미션 임파서블: 파이널 레코닝> 관객 수가 1부 격인 <미션 임파서블: 데드레코닝 파트 원>(2023, 402만 명)보다 줄어든 점은 시사하는 바가 크다. 2년 사이 극장이 온라인동영상서비스(OTT)와의 ‘영상 플랫폼’ 경쟁에서 밀리고 있다는 신호로 읽힌다.

상반기 극장가 주요 특징 중 하나는 장르 성격이 강하거나 열성 관객이 존재하는 영화들의 강세다. 한국영화 흥행 1위 <야당>은 스릴러이고, 2위를 차지한 <히트맨2>(매출액 240억 원, 관객 수 255만 명)는 액션이 가미된 코미디영화다. 6월 25일 개봉해 장기 흥행 조짐을 보이고 있는 <노이즈>(7월 26일 기준 매출액 157억 원, 관객 수 161만 명)는 공포영화다. 실존 인물을 소재로 한 <신명>(매출액 72억 원, 관객 수 75만 명)은 제작비 15억 원이라는 저예산에도 불구하고 상반기 한국영화 흥행 9위에 올랐다. 내용과 묘사가 선정적이라고는 하나 특정 지지자들의 뜨거운 반응을 기반으로 관객을 끌어들인 것으로 분석된다.

독립·예술영화와 일본 애니메이션의 선전도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 올해 상반기 독립·예술영화는 극장가의 극심한 불황 속에서도 지난해 같은 시기와 엇비슷한 성과를 낸 것으로 추정된다. 흥행 1위인 한국 애니메이션 <퇴마록>이 매출액 47억 원(관객 수 50만 명)을 기록했고, 영국영화 <서브스턴스>는 39억 원(관객 수 40만 명)으로 2위에 올랐다. 3위인 미국영화 <콘클라베>(매출액 31억 원, 관객 수 33만 명)와 4위인 라트비아 애니메이션 <플로우>(매출액 17억 원, 관객 수 18만 명), 5위인 일본영화 <해피엔드>(매출액 12억 원, 관객 수 12만 명) 역시 두드러진 흥행 성과를 냈다. 상업영화에 비해 충성도 높은 관객층이 형성된 독립·예술영화는 불황 여파에 휩쓸리지 않고 있는 것으로 해석된다. 특히 1990년대 베스트셀러 소설을 밑그림 삼은 <퇴마록>(12세 이상 관람가)이 팬덤을 바탕으로 전체 관람가가 아닌 한국 애니메이션으로서는 역대 최고 흥행 기록을 세운 점은 주목할 만하다.

올해 상반기 독립·예술영화 흥행 1위인 한국 애니메이션 <퇴마록>

열성적인 팬들이 많은 일본 애니메이션의 강세가 눈에 띄기도 한다. 일본 애니메이션 <극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택>은 매출액 95억 원(관객 수 92만 명)을 기록하며 외화 흥행 순위 6위에 올랐다. 배급사 애니플러스는 이 영화 배급을 발판 삼아 매출액 점유율 5.1%로 외화 배급 순위 5위(전체로는 9위)에 오르는 이색 기록을 남겼다. TV애니메이션 <진격의 거인> 시리즈의 인기가 극장으로 이어진 것으로 보인다.

하반기, 할인 쿠폰 + 기대작으로 살아날까?

금요일 또는 토요일 개봉이 늘어난 점도 올해 상반기 특징 중 하나다. 당초 국내 극장가는 미국처럼 새 영화들이 금요일에 개봉했으나 2000년대 시장 경쟁이 치열해지면서 목요일, 수요일로 개봉일이 점차 앞당겨졌다. 경쟁작과의 흥행 다툼에서 기선을 잡기 위해서였다. 매달 마지막 주 수요일이 문화의 날로 지정되면서 관람료 할인 혜택까지 누릴 수 있게 되자 화제작일수록 수요일에 개봉하는 경우가 더 늘었다.

하지만 2023년부터 입소문 영향이 커지면서 금요일 또는 일요일 개봉이 조금씩 늘고 있다. 불황 시기 관객의 영화 선택이 신중해진 만큼 입소문이 잘못나면 관객이 몰리는 주말 흥행에 악영향을 줄 수 있다는 판단 때문이다. 올해 상반기에는 <미션 임파서블: 파이널 레코닝>과 <마인크래프트 무비>가 토요일에 개봉했고, <미키 17> <검은 수녀들> <하이파이브> <소주전쟁> <드래곤 길들이기>가 금요일 극장가에 첫선을 보였다.

상반기는 암울한 흥행 성적표를 받아 들었는데 하반기는 어떨까? 상반기에 비해 기대작들이 포진한 점은 일단 긍정적이다. ‘전통의 명가’ CJ ENM이 선보이는 <악마가 이사왔다>(8월 13일 개봉)와 <어쩔수가없다>(9월 개봉)가 일단 주목할 만하다. <악마가 이사왔다>는 <엑시트>(2019)의 이상근 감독이 6년 만에 내놓는 신작이다. 전작으로 관객 942만 명을 모은 이 감독은 배우 안보현, 윤아 등과 호흡을 맞췄다. <엑시트>와 <밀수>(2023), <베테랑2>(2024) 등 히트작을 다수 만든 외유내강이 제작사다. <어쩔수가없다>는 박찬욱 감독의 신작으로 추석 연휴 개봉이 유력하다. 이병헌과 손예진, 이성민, 염혜란, 차승원 등 유명 배우가 여럿 출연하고, 오는 8월 27일 개막하는 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청되었다.

하반기 기대작 중 하나인 <위키드>의 속편 <위키드 포 굿>

외화로는 <아바타: 불과 재>가 12월 극장 공략에 나선다. 전편인 <아바타>(2009)와 <아바타: 물의 길>(2022)이 각각 관객 1천만 명을 넘긴 대형 화제작이다. 할리우드 최고 흥행술사 제임스 캐머런 감독이 여전히 메가폰을 쥔다. 지난해 개봉해 호평 받았던 <위키드>의 속편 <위키드 포 굿>도 기대작 중 하나로 하반기 개봉한다.

관람료 할인 쿠폰 효과가 기대되기도 한다. 지난 7월 25일부터 정부 지원으로 할인 쿠폰 450만 장(271억 원 규모)을 영화 관람에 쓸 수 있다. 관객 1인당 4회까지 활용할 수 있다. 한동안 극장을 찾지 않았던 관객이 할인 쿠폰으로 영화를 다시 보기 시작하면 극장가가 불황의 심연에서 벗어날 수 있는 계기가 마련될 수도 있다. 일단 7월 26일(토) 관객이 73만 명으로 일주일 전인 19일(63만 명)보다 10만 명 늘었다. 7월 30일 개봉을 앞둔 조정석 주연의 <좀비딸>의 예매 관객 수가 23만 명(기사 작성 시점 7월 28일)을 상회했을 정도로 가시적인 지표도 나타나고 있다. 1년 중 극성수기로 꼽히는 7월 말~8월 초에 관객이 얼마나 극장으로 몰릴지가 하반기 흥행세를 가늠하는 첫 번째 시험대가 될 듯하다.

예매 관객 수 23만 명(기사 작성 시점 7월 28일)을 상회하며

흥행의 청신호를 켠 <좀비딸>