연세대 경영대학의 신동엽, 오홍석 교수와 고려대 김선혁 교수는 워낙 영화를 좋아했다. 오홍석 교수는 영화 추천 서비스 왓챠피디아에 올린 영화평만 수천 편에 달한다. 특히 오홍석 교수와 신동엽 교수는 사회물에 관심이 많았다. 다른 나라와 다르게 한국영화 시장에서 ‘사회물(Social Problem Film)’이 인기 있는 장르로 자리 잡은 배경이 궁금했다. 이에 대한 궁금증을 풀기 위해 감독과 제작자 등 관계자를 만나 한국영화의 특징에 관해 물었다. 어떤 장르를 만들든 사회 비판적인 내용이 들어가는 경우가 많다는 얘기를 들으면서 그 이유를 찾고 싶었다. 이론가인 신동엽 교수, 설문이나 면접을 통해 네트워크를 측정하는 오홍석 교수, 질적인 연구 방법에 능한 김선혁 교수에게 필요한 건 데이터를 모으고 분류하는 작업이었다. 그러면서 연세대 경영대학의 김보경 교수가 합류, 본격적인 조사가 시작되었다.

2019년부터 신동엽, 오홍석, 김선혁 교수는 ‘5명의 감독, 3명의 프로듀서, 1명의 해설자를 대상으로 광범위한 심층 인터뷰를 실시(To test our hypothesis, we conducted extensive in-depth interviews with five directors, three producers, and one commentator, alongside quantitative empirical analysis)’했다. 김보경 교수는 1994년부터 2017년까지 제작된 2천500여 편의 한국영화를 살펴 사회물에 포함되는 1천849편을 가지고 ‘정량적 실증 분석을 실시’했다. 그 과정에서 김보경 교수의 제안으로 ‘감독의 지위와 평판이 사회물 선택 결정에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴(Specially, we focus on the stability differences between status and reputation and examine how the status and reputation of directors differently affected their decisions to choose SPFs)’보았다. 과연, ‘감독의 위상과 명성이 사회물 선택에 긍정적인 영향을 미치’는 것을 확인했다. 신동엽 교수가 초안을 쓰고 김보경 교수가 이를 발전시켜 논문을 완성했다. 제목은 ‘사회비평가들: 한국영화 산업에서 감독의 위상과 명성이 사회물 선택에 미치는 영향(Who are social critics: The effect of directors’ status and reputation on the choice of social problem films in the korean film industry)’이었다. 다양한 학문 간의 융•복합 연구를 중점적으로 다루는 세계적인 저널 ‘포에틱스(Poetics)’의 2025년 4월호에 실렸다.

논문이 실린 ‘포에틱스(Poetics)’ 2025년 4월호

왜 사회물인가?

이들이 정의하는 사회물은 ‘사회문제와 관련한 서사를 중심에 둔 장르(A genre whose central narrative concern relates to the presentation of a social problem)’다. 사회물은 ‘사회문제 영화(Social problem film)’ 혹은 ‘사회파 영화(Social conscience film)’로도 불리는데(연구팀은 논문에 ‘사회문제 영화’라고 명명했고, 이 기사에서는 편의상 ‘사회물’이라고 표기했다), 사회적으로 민감한 사안을 내세워 세태를 비판하거나 불의를 고발하고, 궁극적으로는 그것을 개선하려는 목적으로 만들어진다. 한국에서는 <성공시대>(1988) <우묵배미의 사랑>(1990)의 장선우, <칠수와 만수>(1988) <아름다운 청년 전태일>(1995)의 박광수, <남부군>(1990) <하얀 전쟁>(1992)의 정지영 감독 등이 출현해 뉴웨이브라고 불렀던 1980년대 후반부터 사회물이 각광받기 시작했고 그 흐름이 이후로도 꾸준히 이어져 한국을 대표하는 장르가 되었다는 게 이 논문에서 밝힌 내용이다.

‘조사 기간으로 설정한 1994년부터 2017년까지 한국에서 개봉한 상업 장편영화 중 약 18%가 사회물로 분류되며 흥행에 성공한 영화 중에서도 그 비율이 더욱 높았다. 박스오피스 기준 연간 상위 10위 영화 목록에는 평균 3편 정도의 사회물이 포함되었다. 전 세계적으로 인정받는 한국영화의 상당수가 사회물이기도 하다.(During the study period from 1994 to 2017, approximately 18% of all commercially released feature films in Korea were classified as SPFs, with an even higher proportion among commercially successful films. The annual top ten film lists by box office included, on average, around three SPFs. Many globally recognized Korean films also prominently feature SPFs as their main genre.)’ 실제로 최근 뉴욕타임스는 ‘21세기 최고의 영화 100편(The 100 Best Movies of the 21st Century)’을 발표하면서 1위로 봉준호 감독의 <기생충>(2019)을 올렸다. 선정 이유에 대해 ‘가진 자와 못 가진 자의 이야기, 신자유주의의 황폐함에 대한 맹렬한 질책(A tale of haves and have-nots, and a ferocious rebuke to the devastations of neoliberalism)’이라면서 이 영화가 지니고 있는 사회물의 요소를 높게 평가했다. 그 외에도 봉준호의 <살인의 추억>(2003)과 <괴물>(2006), 박찬욱의 <복수는 나의 것>(2002), 임상수의 <그때 그 사람들>(2005) 등은 국내에서는 물론 세계적으로도 인정받는 사회물의 대표 격이다.

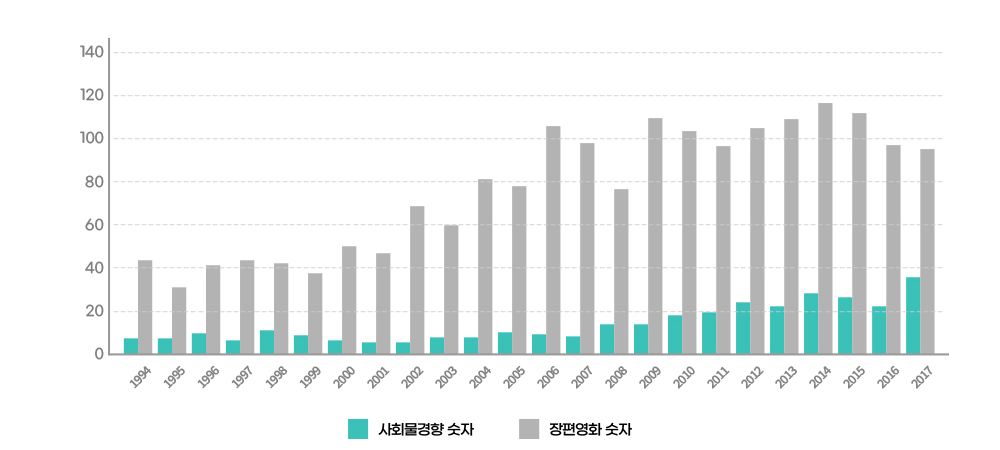

이 대목에서 궁금한 건 조사 기간을 1994년부터 시작한 이유다. 김보경 교수의 설명에 따르면, 당시는 한국에서 <결혼 이야기>(1992) <마누라 죽이기>(1994) 등 소위 ‘기획영화’가 한국영화의 판을 바꿔놓은 시기다. 과거와 다르게 시장조사, 소재 선택, 맞춤형 마케팅 등 일종의 공정 과정을 통해 영화를 만들며 시스템을 구축해 산업의 형태를 갖췄다. 산업은 거의 모든 걸 데이터로 기록하고 저장한다. 이로 인해서 확인할 수 있는 유의미한 수치나 움직임은 곧 한국영화의 새로운 특징이었다는 의미다. 연구팀이 조사한 다음 그래프(표 1)를 확인하면, 사회물은 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 자본에 의해 움직이는 산업은 높은 흥행 수치에 맞춰 영화를 제작하기 마련인데, 거의 매년 편수가 늘어나는 사회물이 한국에서 주요한 장르로 자리 잡았다는 것을 그래프가 이미 증명한다.

(표 1)

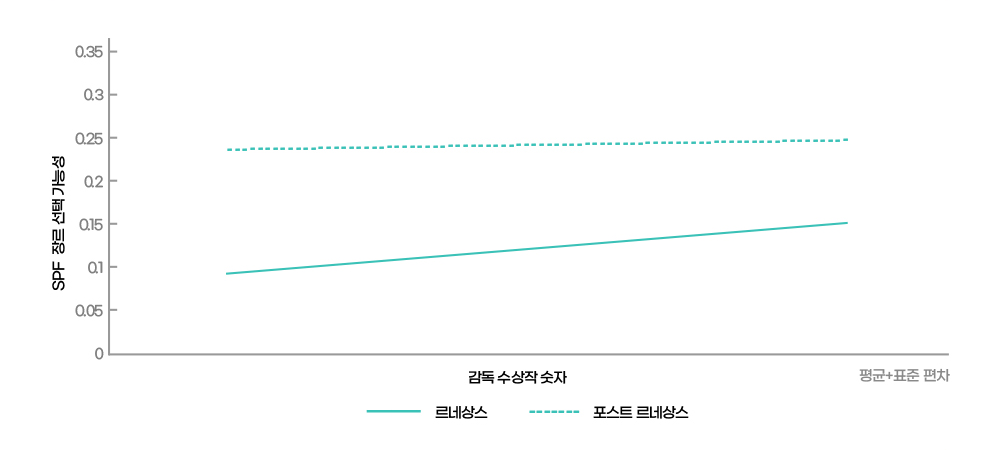

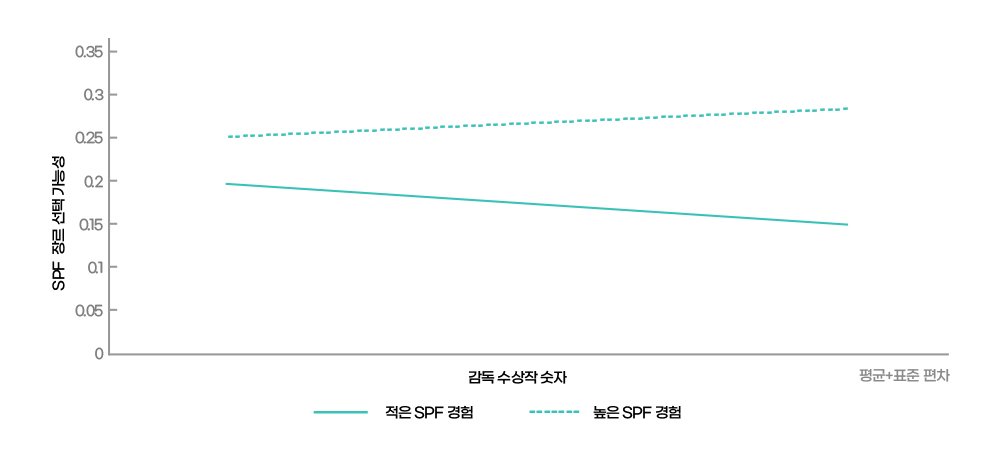

이렇게 나온 데이터를 사회물로 좁혀 또 다른 기준, 즉 위상과 명성으로 프로그램을 돌리면 감독들 사이에서 사회물이 대중적 장르로 자리 잡은 구조적 배경과 관련한 흥미로운 결과가 나온다. 표 2와 표 3은 x값에 감독의 수상작 숫자를, y값에 사회물 장르 선택의 가능성을 두고 각각 한국영화의 르네상스 시기(1994~2006)와 포스트 르네상스 시기(2007~2017)를, 감독의 적은 사회물 연출 경험과 많은 사회물 연출 경험을 비교 대상으로 삼았다. ‘감독들의 사회물 선택이 구조적 배경과 어떻게 긍정적으로 연관되어 있는지를 살펴 한국영화 산업에서 사회물이 선호 받는 장르가 되었는지를 탐구(This paper explores why SPFs have gained such prevalence in the Korean film industry by examining how the structural characteristics of key figures were positively associated with their choice of SPFs)’하려는 목적이다. 하나 보충 설명을 하고 싶은 건 표 2의 르네상스와 포스트 르네상스 사이의 경계를 2006년과 2007년으로 설정한 이유다.

(표 2)

(표 3)

이에 대해서 논문은 당시 한국영화 산업의 암울했던 상황을 다음과 같이 정리한다. ‘제작비 급증, 블록버스터의 잇단 실패, 글로벌 금융위기의 대두 등으로 1년간 제작되는 한국영화의 비중이 2006년 63.8%에서 2007년 50.8%로 감소했고 수익률도 2006년 -22.9%에서 2007년 -43%로 급격히 악화되었기 때문이다. 특히 2007년에는 단 한 편의 영화만이 50% 이상의 수익을 달성했다.(The Korean film industry faced a severe crisis in the mid-2000s, primarily caused by factors such as a significant surge in production costs during the Korean film renaissance, a strong of blockbuster failures due to preproduction issues, and the global financial crisis. As a result, the share of Korean films in the domestic market declined from 63.8% in 2006 to 50.8% in 2007, accompanied by a sharp deterioration in the profitability of Korean films, plummeting from -22.9% in 2006 to -43% in 2007. For example, only one film managed to achieve profitability above 50% in 2007.)’(KOFIC 기준)

그럼에도 사회물 제작에 관한 한국영화계의 관심은 전혀 식지 않아 표 1에서 확인할 수 있는바, 2008년부터 2017년까지 사회물의 제작 비율은 전혀 줄지 않고 2017년에는 정점을 찍었다. 관련하여 논문은 ‘한국영화의 글로벌한 인기가 높아지면서 사회물 제작은 증가했고(The taken-for-grantedness of SPFs at the field level increase after 2006, alongside heightened global competition)’, ‘업계는 한국영화를 할리우드영화와 차별하는 수단으로 사회물에 더욱 집중했다(The industry placed an even greater emphasis on SPFs as a defining characteristic that distinguished Korean films from Hollywood films)’고 의미를 부여한다.

감독은 사회비평가?

표 1~표 3까지가 사회물이 한국영화계에서 차지하는 비중을 보여준다면 김보경 교수의 다음 설명은 한국 관객이 사회물을 어떻게 받아들이는지를 설명한다. “2006년 이후 한국 관객은 사회물 혹은 사회 비판적인 내용이 담긴 장르를 당연한 것으로 받아들였다. 할리우드영화를 오락물로 즐겼다면 한국영화에 관해서는 플러스알파를 더 원했다. 그걸 충족시켜준 게 사회물이었다. 조폭 배경의 코미디를 만든다고 해도 사회물의 요소가 있어야 한다고 생각할 정도로 사회물이 기본값이 되었다. 정권 이슈도 언급하지 않을 수 없다. 2008년 이후 9년 동안 보수가 정권을 잡았다. 이 기간 내 사회적 이슈와 논란이 많았는데 이에 관한 비판을 담은 작품이 많아지면서 자연스럽게 사회물의 제작이 늘게 되었다.”

그래서 사회물로 흥행에 성공하거나 좋은 평가를 받은 감독은 능력 있는 연출자의 명성과 함께 사회비평가의 위상까지 얻게 되었다. 논문은 그 부분을 이렇게 기술한다. ‘사회물을 선호하는 영화계에서 보통 이상의 성과를 일관되게 보인 감독은 유능한 사회비평가의 역량을 갖춘 경우가 많았다(For example, if directors have consistently demonstrated high performance in the artistic field, particularly in the context of SPFs being favored, they often possess the necessary capabilities to serve as competent social crisis).’

사회물을 연출한 감독 중에는 영화계에 입문하기 전 사회 이슈를 향한 목소리를 높이거나 직접 사회 운동에 참여하는 등 직간접적으로 관련한 경험을 통해 사회비평가로서의 자질을 갖춘 경우가 많았다. 한국영화 르네상스를 이끈 주역들의 상당수는 ‘386’으로 불리는 세대다. 이들은 1980년대 군사정권 당시 대학을 다니면서 부조리한 한국 사회를 직접 경험했다. 봉준호 감독도 그중 한 명으로 당대의 분위기를 묻는 연구팀의 질문에 이렇게 답했다.

“1988년에 대학에 입학했다. 신입생 때부터 캠퍼스가 최루탄으로 뒤덮여 있었다. 군사정권이 축출될 무렵이어서 시위는 우리 일상의 일부였다. 아침 식사를 하고, 시위를 하러 가고, 강의를 듣고, 다시 시위를 하고, 저녁을 먹었다. 그리고 집으로 돌아가는 길에 그날 있었던 시위 사진이 실린 신문을 보고는 했다. 한동안은 그게 일상이었다.(I entered university in 1988, and when I was freshman, the entire campus was covered in tear gas. It was around the time the military regime was being outsted, so protesting was a part of our daily life. We would eat breakfast, go protest, go to our lectures, go back to protest, and then have dinner. And then, on our way home, we would find newspapers with photos of the protest that we were just at. So it was really part of our daily life.)”

그들 중 일부가 영화계에 투신한 행보에 관해서는 연구팀의 인터뷰에 응한 어느 제작자의 답변에서 확인할 수 있다. “학생 시위에 적극적으로 참여했던 많은 이가 영화 산업에 뛰어들었다. 처음에는 기성 체제 밖에서 독립영화를 만들었지만, 점차 주류로 통합되었다. 또한 1980년대 초에는 대학교에 수많은 영화 동아리가 결성되었다. 모든 회원이 학생 시위에 참여한 것은 아니지만, 상당수가 부조리한 사회에 관한 비판적인 인식을 가지고 있었다.(Many individuals who had actively participated in student protests found their way into the film industry. Initially, they began by creating independent films outside the established system, but they gradually integrated into the mainstream. Furthermore, during the early 1980s, numerous film-related student clubs were formed in prestigious universities. Although not all members of these clubs were directly involved in the student protest, a significant majority held left-learning views.)”

이를 토대로 논문은 ‘한국영화 제작자들의 민주주의 지향 가치는 리얼리즘의 전통과 결합해 사회물을 탄생시켰다. 한국영화 역사에서 리얼리즘은 작품을 만드는 전통적인 방식이었고 현대의 제작자들은 이를 장르와 혼합하는 전략을 택했다(The liberal orientation of filmmakers in Korea has been amalgamated with the country’s tradition of realism, giving rise to SPFs. While realism has been the predominant approach in Korean cinema history, contemporary Korean filmmakers have adopted a strategy of blending it with established film genres)’고 분석한다. 여기에 사회비평가의 역량까지 갖춘 감독들이 합류해 사회물을 완성한다. 논문에 인터뷰로 참여한 또 다른 감독 겸 프로듀서의 답변이 그 분석에 힘을 싣는다. “한국 감독들은 영화를 통해 사회적 이슈를 다루는 경향이 있다. 한국인은 정치적 참여와 사회적 이슈에 깊은 관심이 있는 것으로 유명하다. 감독들은 관객과 효과적으로 소통하고 성공을 거두려고 사회 비판적인 주제를 내러티브에 반영하는 걸 중요하게 여긴다. 영화 속에 반영한 사회적 문제와 관련한 논의를 효과적인 소통 수단으로 활용한다.(Korean directors have a tendency to address social issues in their films. Koreans are known for their political engagement and deep interest in social issues, making it crucial for directors to incorporate such themes in their narrative to effectively connect with the Korean audience and ensure commercial success. Korean directors utilize the discussion of social problems in their films as a means of effective communication with the audience.)”

사회물의 미래는?

한국영화 산업에서 사회물이 어떻게 인기를 얻었는지 조사한 논문은 ‘사회물이 감독의 위상과 예술적 명성 모두에 긍정적인 영향을 미친다(The result supported our prediction that producing SPFs was positively influenced by both the status and artistic reputation of directors)’고 결말을 내린다. 1990년대 이후 한국영화가 자국 관객에게 신뢰를 회복하고 더 나아가 세계적으로 인기를 얻은 것에 관해 언론을 비롯한 영화 전문가들은 다양한 장르와 할리우드와는 다른 문법을 꼽는 경우가 많았다. 이 논문처럼 사회물에 주목해 구조적 배경을 실증적으로 규명한 경우는 없었다. 그 자체로도 흥미롭지만, 이 논문의 진가는 연구 대상의 조사 기간에 확인할 수 있는 현상에만 국한하지 않는다. 논문의 내용을 바탕으로 지금 현재 한국 사회의, 영화계 내부의 중요한 움직임을 반영해 살핀다면 100%는 아닐지라도 미래를 어느 정도 예측할 수 있다.

최근 한국 사회는 비상계엄과 대통령의 탄핵, 새로운 대통령의 선출 등 반년 사이에 사회적 격변을 경험했다. 온 국민이 불의에 저항했다는 사실은 1980년대 군사정권 때와 다를 바 없었지만, 주체와 방식은 크게 바뀌었다. 아이돌 콘서트에서 볼 수 있는 응원봉을 든 팬들이 광장에 나와 유행곡을 부르며 시위의 성격을 변화시켰고 그 중심에 20대와 30대 여성들이 있었다. 한국영화 르네상스와 포스트 르네상스 시기 사회물의 주역이 386 남성이었던 걸 고려하고, 사회 비판 성격의 작품이 앞으로도 한국영화의 주요한 장르라는 것을 가정했을 때, 여성 감독이 그 역할을 이어받을 수 있지 않을까. “386세대가 한국의 영화판을 바꾼 이후 그다음이 없다고 하는데, 젊은 여성 감독이 새로운 변화를 이끌 것 같다.” 한국 사회와 영화의 상관관계를 조명한 김보경 교수의 의견이다.

이 논문을 통해 또 하나 짐작할 수 있는 한국영화의 미래는 예비 영화인을 배출하는 거점의 이동이다. 논문에서 중요하게 언급했던 386세대 영화감독의 사회적 비평 역량은 대학교와 영화 동아리가 일종의 인큐베이터 역할을 했다. 이제 대학생의 시위 공간은 캠퍼스보다 광장에서 주로 이뤄지고 있고, 영화를 배우려는 젊은 세대는 동아리보다 한국영화아카데미(KAFA)와 같은 기관에 더 관심을 보이는 듯하다. 실제로 영화제를 통해 발굴되는 새로운 감독들은 KAFA 출신인 경우가 많다. 이런 식의 예측과 짐작이 과연 10년 후에 맞아떨어질지 알 수 없으나 이번 논문이 한국영화에 관해, 한국영화 산업에 대해, 또 한국 관객과 관련해 여러 각도로 사유하게 한다는 게 흥미롭다. 이와 같은 연구가, 또 다른 접근의 조사가 한국영화 산업에 필요한 이유다.

(왼쪽부터) 연세대학교 경영대학 신동엽, 오홍석, 김보경 교수

한국영화

KoreanCinema

사회문제영화

영화로사회읽기

영화산업연구

K콘텐츠연구

영화데이터연구

GLOBAL

Why Do Korean Films Criticize Society So Fiercely?

A 25-Year Analysis of Korean Cinema

by a Yonsei University Research Team

By Heo Nam-woong (Film Critic)

2025-07-15

(From left) Professors Dong-Yeop Shin, Bo-Kyung Kim, and Hong-Seok Oh of Yonsei University School of Business

(From left) Professors Dong-Yeop Shin,

Bo-Kyung Kim, and Hong-Seok Oh of Yonsei University School of Business

Professors Shin Dong-youb and Oh Hong-seok of Yonsei University’s School of Business, along with Professor Kim Sun-hyuk of Korea University, have long been avid film enthusiasts. Professor Oh, in particular, has written thousands of movie reviews on the film recommendation platform Watcha Pedia. Professors Oh and Shin were especially interested in films that tackle social issues. They became curious as to why, unlike in many other countries, “social problem films” had become a prominent genre in the Korean film market. To explore this question, they interviewed directors, producers, and other industry professionals about the unique characteristics of Korean cinema. A common theme emerged: regardless of the genre, Korean films often include elements of social criticism. This recurring observation prompted the researchers to investigate further. Professor Shin, a theorist; Professor Oh, an expert in network analysis through surveys and interviews; and Professor Kim, who specializes in qualitative research methods, began collecting and categorizing data. The team was later joined by Professor Kim Bo-kyung of Yonsei University’s School of Business, marking the start of their full-scale research.

Beginning in 2019, Professors Shin Dong-youb, Oh Hong-seok, and Kim Sun-hyuk conducted extensive in-depth interviews with five directors, three producers, and one commentator to test their hypothesis, alongside quantitative empirical analysis. Professor Kim Bo-kyung examined 2,500 Korean films produced between 1994 and 2017, and carried out a quantitative study on 1,849 of them classified as social problem films (SPFs). At Professor Kim Bo-kyung’s suggestion, the team specially focused on the distinction between status and reputation, analyzing how these two factors differently influenced directors’ decisions to engage with SPFs. Ultimately, they confirmed that both a director’s status and reputation positively influenced their likelihood of choosing to direct social problem films. Professor Shin wrote the initial draft of the paper, which was further developed and refined by Professor Kim Bo-kyung. The final paper, titled Who are Social Critics: The Effect of Directors’ Status and Reputation on the Choice of Social Problem Films in the Korean Film Industry was published in the April 2025 issue of Poetics, a leading international journal focused on interdisciplinary research in the humanities and social sciences.

Why Social Problem Films?

The research team defines social problem films as a genre in which the central narrative revolves around the portrayal of a social issue. These films are also referred to as “social conscience films” (though the researchers use the term “social problem film” in their paper), these works aim to spotlight socially sensitive topics, critique societal realities, expose injustice, and ultimately inspire change. In Korea, the genre began to gain traction in the late 1980s—an era often referred to as the New Wave—with the emergence of directors such as Jang Sun-woo (The Age of Success, 1988; (The Lovers of Woomook-baemi, 1990), Park Kwang-su (Chilsu and Mansu, 1988; A Single Spark, 1995), and Chung Ji-young (North Korean Partisan In South Korea, 1990; White Badge, 1992). According to the paper, this trend has continued consistently, establishing social problem films as one of the defining genres of Korean cinema.

During the study period from 1994 to 2017, approximately 18% of all commercially released feature films in Korea were classified as SPFs, with an even higher proportion among commercially successful films. On average, about three SPFs appeared annually in the top ten box office rankings. Many internationally acclaimed Korean films have also prominently featured SPFs as their primary genre. A notable example is Parasite (2019) by Bong Joon-ho, which was ranked number one on The New York Times’ list of “The 100 Best Movies of the 21st Century.” In its commentary, the newspaper described the film as “a tale of haves and have-nots, and a ferocious rebuke to the devastations of neoliberalism,” lauding its powerful social critique. Other prominent examples of Korean SPFs that have garnered both domestic and international recognition include Bong Joon-ho’s Memories of Murder (2003) and The Host (2006), Park Chan-wook’s Sympathy for Mr. Vengeance (2002), and Im Sang-soo’s The President’s Last Bang (2005).

One point of interest is why the research period begins in 1994. According to Professor Kim Bo-kyung, this was the era when so-called “planned films”—such as Marriage Story (1992) and How to Top My Wife (1994)—began reshaping the landscape of Korean cinema. Unlike earlier works, films from this period were developed through a structured process involving market research, theme selection, and targeted marketing, thereby laying the foundation for a formalized film industry. By definition, an industry records and manages data systematically. As a result, this shift enabled the collection of meaningful statistics and the identification of trends that could be empirically tracked—marking a distinct new phase in Korean cinema. The research team’s graph (Table 1) clearly shows a steady upward trajectory in the number of social problem films over time. In industries where capital drives production decisions, trends typically follow box office performance. The consistent rise in social problem films suggests that this genre has become a powerful and enduring presence in the Korean film industry.

(Table 1)

through the lens of status and reputation, it revealed compelling insights into the structural factors that contributed to the genre’s rise as a mainstream choice among Korean directors. Tables 2 and 3 plot the number of award-winning films by each director on the X-axis and the likelihood of choosing the social problem film genre on the Y-axis. The analysis compares two distinct periods—Korean cinema’s Renaissance period (1994–2006) and Post-Renaissance period (2007–2017)—as well as directors with limited versus extensive experience in making social problem films. The paper investigates why social problem films have gained such prevalence in the Korean film industry by examining how the structural characteristics of key industry figures are positively associated with their tendency to choose this genre. One additional clarification worth noting is why the years 2006 and 2007 were chosen as the boundary between the Renaissance and Post-Renaissance periods in Table 2.

(Table 2)

The Renaissance Era of Korean Cinema (1994–2006)

(Table 3)

The paper summarizes the bleak state of the Korean film industry at the time as follows:

“The Korean film industry faced a severe crisis in the mid-2000s, primarily caused by factors such as a significant surge in production costs during the Korean film renaissance, a string of blockbuster failures due to preproduction issues, and the global financial crisis. As a result, the share of Korean films in the domestic market declined from 63.8% in 2006 to 50.8% in 2007, accompanied by a sharp deterioration in the profitability of Korean films, plummeting from -22.9% in 2006 to -43% in 2007. For example, only one film managed to achieve profitability above 50% in 2007.” (Source: KOFIC)

Nevertheless, the Korean film industry’s interest in producing social problem films showed no signs of waning. As shown in Table 1, the proportion of SPFs did not decline from 2008 to 2017; in fact, it peaked in 2017. In this regard, the paper notes, “As the global popularity of Korean cinema grew, the production of social problem films also increased.” The authors further interpret that “the taken-for-grantedness of SPFs at the field level increased after 2006, alongside heightened global competition.” The paper concludes that the industry came to place even greater emphasis on SPFs as a defining characteristic that distinguished Korean films from Hollywood productions.

Are Directors Social Critics?

While Tables 1 through 3 illustrate the growing prominence of social problem films in the Korean film industry, Professor Kim Bo-kyung offers insight into how these films were received by Korean audiences:

“Since 2006, Korean audiences have come to accept social problem films—or genres that incorporate social criticism—as a norm. While they enjoyed Hollywood films for entertainment, they expected something more from Korean films. That ‘something more’ was often fulfilled through social commentary. Even in comedies set in the world of gangsters, audiences felt that elements of social criticism should be included. Social problem films essentially became the default. The political climate also played a role. For nine years beginning in 2008, conservative governments were in power. During that time, numerous social issues and public controversies arose. As more works took a critical stance on these topics, the production of social problem films naturally increased.”

As a result, directors who achieved commercial success or critical acclaim with social problem films gained not only a reputation as skilled filmmakers but also recognition as social critics. The paper explains:

“For example, if directors have consistently demonstrated strong performance in the artistic realm—especially in a context where SPFs are highly regarded—they are often seen as having the capability to act as competent social critics.”

Many directors of social problem films had, before entering the film industry, either spoken out on social issues or directly participated in social movements, giving them firsthand or indirect experiences that shaped their perspectives as social critics. A significant number of key figures who led the Korean cinema renaissance belonged to the so-called “386 generation”—a term referring to individuals who were university students during the 1980s military regime and who personally witnessed the injustices of Korean society. Director Bong Joon-ho was one of them. When asked by the research team about the atmosphere of that time, he responded:

“I entered university in 1988, and when I was freshman, the entire campus was covered in tear gas. It was around the time the military regime was being ousted, so protesting was a part of our daily life. We would eat breakfast, go protest, go to our lectures, go back to protest, and then have dinner. And then, on our way home, we would find newspapers with photos of the protest that we were just at. So it was really part of our daily life.”

The career paths of many who later devoted themselves to filmmaking are reflected in the words of a producer interviewed by the research team:

“Many individuals who had actively participated in student protests found their way into the film industry. Initially, they began by creating independent films outside the established system, but they gradually integrated into the mainstream. Furthermore, during the early 1980s, numerous film-related student clubs were formed in prestigious universities. Although not all members of these clubs were directly involved in the student movement, a significant majority held left-leaning views.”

Based on this, the paper analyzes that “the liberal orientation of filmmakers in Korea has been amalgamated with the country’s tradition of realism, giving rise to SPFs. While realism has been the predominant approach in Korean cinema history, contemporary Korean filmmakers have adopted a strategy of blending it with established film genres.” To this foundation, directors possessing the capacity to serve as social commentators contributed, completing the formation of the social problem film genre. This analysis is further supported by the remarks of another director-producer interviewed for the paper:

“Korean directors have a tendency to address social issues in their films. Koreans are known for their political engagement and deep interest in social issues, making it crucial for directors to incorporate such themes in their narrative to effectively connect with the Korean audience and ensure commercial success. Korean directors utilize the discussion of social problems in their films as a means of effective communication with the audience.”

What Lies Ahead for Social Problem Films?

This research, which explored how social problem films gained popularity in the Korean film industry, concludes that “producing SPFs positively influenced both the status and artistic reputation of directors.” Since the 1990s—when Korean cinema began to regain the trust of domestic audiences and earn global recognition—the media and film experts have frequently cited its genre diversity and storytelling distinct from Hollywood as key strengths. However, no previous study had empirically examined the structural factors behind this phenomenon with a specific focus on social problem films, as this paper does. That focus alone is noteworthy, but the true value of the paper lies beyond merely analyzing trends during the study period. If we use its findings to reflect on the broader dynamics of contemporary Korean society and the film industry, we may not be able to predict the future with complete certainty—but we can certainly gain valuable insight into what may lie ahead.

Even though the entire nation once again rose up against injustice—just as it had during the 1980s military regime—the key players and methods of protest have changed significantly. Fans waving light sticks, more commonly seen at idol concerts, gathered in public squares, singing pop songs and redefining the nature of the protests. Women in their 20s and 30s were at the forefront of this movement. During the Renaissance and Post-Renaissance periods of Korean cinema, male directors from the 386 generation were the driving force behind social problem films. If socially critical works continue to play a central role in Korean cinema, one may now ask whether female directors are positioned to take on that mantle. “People often say there’s no next chapter after the 386 generation reshaped the Korean film industry,” says Professor Kim Bo-kyung, “but I believe young female directors are poised to lead the next wave of change.”

Another glimpse into the future of Korean cinema offered by the paper lies in the shifting hubs for nurturing aspiring filmmakers. For the 386-generation directors—whose capacity for social critique the study highlights—universities and campus film clubs once served as key incubators of talent. Today, however, student activism has largely shifted from campuses to public squares, and young people aspiring to become filmmakers now seem to gravitate more toward institutions like the Korean Academy of Film Arts (KAFA) rather than university-based clubs. In fact, many emerging directors discovered through film festivals are KAFA graduates. Whether these trends and assumptions will still hold true a decade from now remains to be seen. What makes this study particularly compelling, however, is how it encourages us to reflect on Korean cinema, the film industry, and its audience from multiple perspectives. It underscores the importance of continued research and diverse lines of inquiry to help guide the Korean film industry forward.

(From left) Professors Dong-Yeop Shin,

Hong-Seok Oh, and Bo-Kyung Kim of Yonsei University School of Business