2025년 09월

SPECIAL

NEW 다시, 극장의 본질로

멀티플렉스 25년, 지금 필요한 리뉴얼은?

2025-09-01

COMING UP 관객을 위한 극장이 되려면

국내외 티켓 할인 및 관객 유입 정책

2025-09-15

PEOPLE

READING

GLOBAL

NEW 가보지 못한 길에 서다

‘K-애니메이션 시대’에 대한 생각

2025-09-01

COMING UP ‘물의 도시’에서 한국영화를 보다

82회 베니스국제영화제 참관기

2025-09-15

KOFIC STORY

NEW 성평등한 콘텐츠가 만드는 즐거운 세상

미리 보는 벡델데이 2025

2025-09-01

COMING UP 네오 소라 머릿속 파헤치기

KAFA + 넷플릭스 네오 소라 마스터 클래스

2025-09-15

BOX OFFICE

다시, 극장의 본질로

멀티플렉스 25년, 지금 필요한 리뉴얼은?

다시, 극장의 본질로

멀티플렉스 25년, 지금 필요한 리뉴얼은?

글 _ 이우빈(씨네21 기자)

2025-09-01

(제공=한경DB)

‘멀티플렉스 춘추전국시대 누가 살아남을 것인가?’1), ‘멀티플렉스, 이제는 전국시대’2). 2001년 영화 잡지 <씨네21>은 위와 같은 제목의 기사들로 한국영화 산업의 멀티플렉스 전성시대를 표명했다. 1998년 4월 서울 광진구에 국내 첫 멀티플렉스 ‘CGV강변11’이 지어진 지 단 3년 만에 일어난 현상이었다. 그러나 이후, 실제 춘추전국시대의 역사처럼 3대 멀티플렉스는 성장보다 무한한 경쟁에 피를 흘리는 군웅할거(群雄割據)의 시대를 거치게 되었다.

멀티플렉스를 중점으로 한 국내 극장 업계는 뼈가 드러날 정도로 자기 살을 덜어내는 침체기를 겪는 중이다. 이러한 침체기에서 멀티플렉스는 특별관과 프리미엄관 등 특수 고객층 유치를 위한 전략을 펼쳤고, 급한 적자를 메꾸기 위해 티켓 가격을 인상하는 등의 방책을 택했다. 그럼에도 극장가의 활력은 좀처럼 돌아오지 않는 상황이다. 멀티플렉스의 시대가 본격적으로 열린 지 약 25년, 멀티플렉스 업계의 개선안을 도출하기 위해서는 극장 업계의 현황과 전략, 그리고 무엇보다도 현재 소비자(관객)의 심리를 파악하는 것이 중요하다.

1) https://cine21.com/news/view/?mag_id=4686, <씨네21> 이영진

2) https://cine21.com/news/view/?mag_id=3745, <씨네21> 남동철

팬데믹을 거치며 관객 수 감소가 이어지자 몸집 줄이기에 나선 멀티플렉스(제공=게티이미지뱅크코리아)

멀티플렉스는 얼마나 위태로운가?

2017~2019년 3개년 평균 대비 2024년의 극장 전체 매출액은 -34.7%를, 전체 관객 수는 -44.3%의 수치를 기록했다. 이러한 침체를 영화계가 전혀 예상하지 못했던 것은 아니다. 서문에 언급한 기사 ‘멀티플렉스, 이제는 전국시대’는 “관계자들은 멀티플렉스 건설 붐에 이어 조만간 멀티플렉스 간 경쟁이 격화되는 시기를 맞을 것이라고 예상한다. 멀티플렉스라는 사실만으로 객석점유율을 파격적으로 올릴 수 있는 상황이 오래 가지는 못할 것”이라는 진단을 진즉에 내놓은 바 있다. ‘멀티플렉스 춘추전국시대 누가 살아남을 것인가?’에서도 당시 메가박스의 관계자는 “서울의 경우 1인당 연간 관람 편수가 이미 2.5편에 이르는데 신림, 사당, 영등포 같은 부도심 지역까지 멀티플렉스가 밀고 들어가면 포화상태가 될 것”이라고 우려했다. 물론 멀티플렉스 3사는 이후 제작·배급업까지 손을 뻗치며 할리우드 스튜디오 시스템과 같은 수직계열화 형태로 변모했고, 극장업이 지닌 고유의 부동산 리스크를 만회하려고 했다. 그러나 그렇게 키운 몸집이 지금은 외려 멀티플렉스 3사에 압박을 가중시키는 모양새다.

관객 수와 비교했을 때 극장의 포화는 코로나19 팬데믹의 경기 침체를 타고 부정할 수 없는 현실이 되었다. 관련된 지표를 차근차근 살펴보자. 전국의 극장 스크린 수는 2019년엔 3천79개, 2020년엔 3천15개, 2021년엔 3천254개, 2022년엔 3천322개, 2023년엔 3천371개, 2024년엔 3천296개였다. 2024년 기준 멀티플렉스 3사의 스크린 수는 3천28개로 전체 스크린 수의 93% 수준으로 90% 이상의 점유율을 계속해 유지하고 있다. 2024년 전체 스크린 수가 2023년 대비 2.2% 감소한 것을 고려하면 업계의 침체에 맞춘 멀티플렉스의 몸집 줄이기가 점차 나타나고 있는 것으로 보인다.

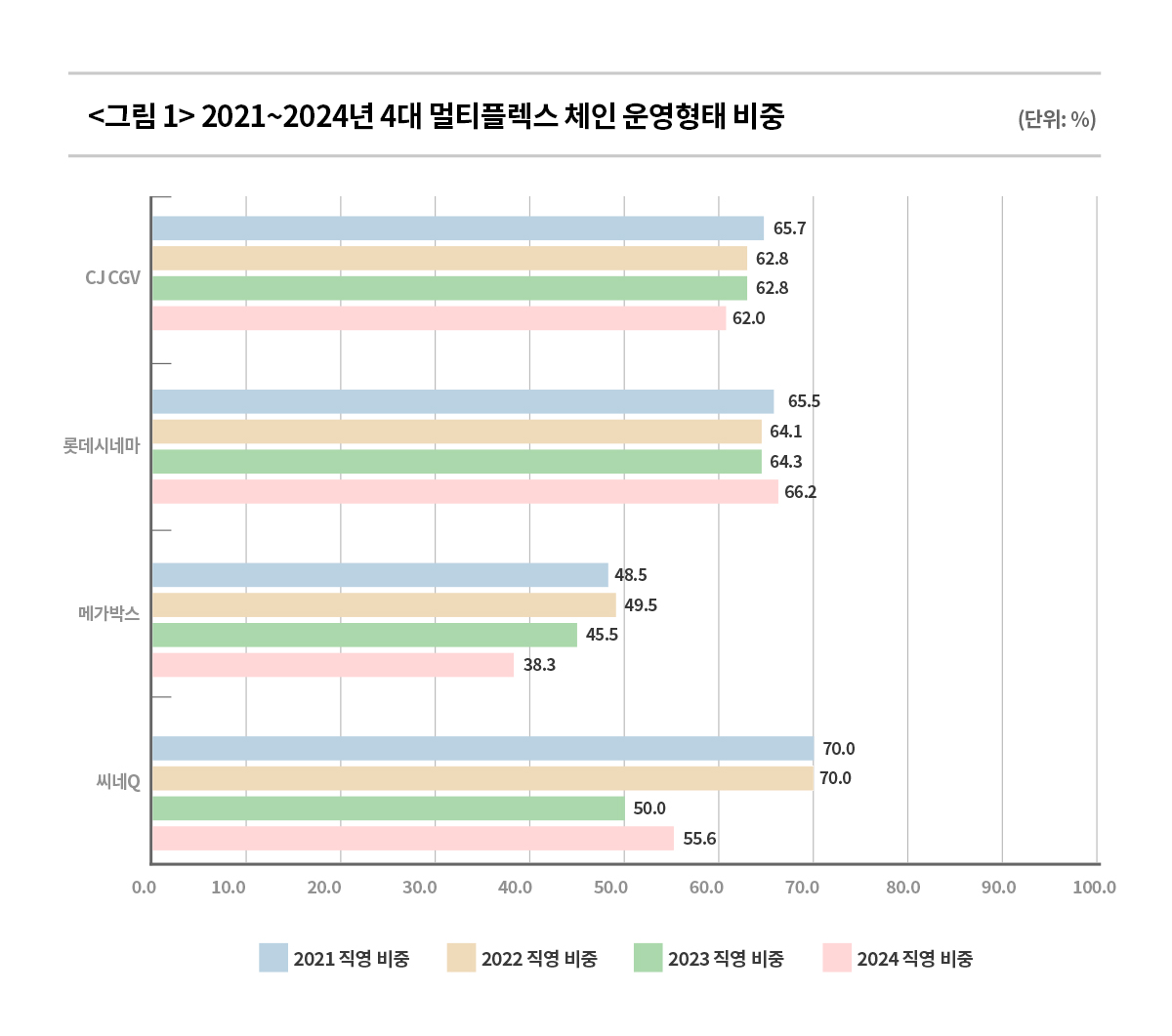

그러나 기본적으로 10년 이상의 장기 계약으로 건물을 임차하는 멀티플렉스 업계의 계약 방식으로 인해 상영관 감소를 단시간에 결행할 수는 없는 노릇이다. 기본적으로 극장업은 장기간의 임차 계약 이후 투자비용을 회수하며 꾸준한 영업이익을 내는 수익 구조를 지니고 있다. 그런데 코로나19 팬데믹과 꾸준한 관객 수 감소로 인해 극장업의 수익 모델이 붕괴하게 된 것이다. 코로나19 팬데믹이 끝나면 관객이 다시 극장으로 돌아올 것이란 극장 업계의 낙관은 완전히 무너졌다. 이에 멀티플렉스 업체들은 미봉책으로나마 재무적 리스크를 줄이기 위해 극장 운영 형태를 직영에서 위탁으로 전환하는 등 자구책을 펼쳤다. 다만 결과적으로 2019년에 비해서 현재 멀티플렉스의 스크린 수는 더 늘어난 상황이다. 실제로 인구 10만 명당 스크린 수는 2019년 5.9개, 2020년 5.8개, 2021년 6.3개, 2022년 6.5개, 2023년 6.6개, 2024년 6.4개였다. 코로나19 팬데믹의 여파에도 불구하고 인구당 스크린 수는 꾸준히 늘어난 것이다.

재무적 리스크를 줄이기 위해 극장 직영 운영 비중을 낮추고 있는 멀티플렉스 업체들(제공=영화진흥위원회)

가장 중요한 문제는 이제 등장한다. 한국의 국내 인구 1인당 극장 관람 횟수는 2019년 4.37회로 세계 정상급의 지표를 기록하며 낙관적인 미래를 기대하게 했다. 그러나 2024년의 1인당 극장 관람 횟수는 단 2.4회였다. 희망이 컸던 만큼 충격은 배로 돌아왔다. 스크린 수가 유지되거나 늘어난 상황에 관객 수는 거의 반 토막이 난 것이다. 이 역시 2015년부터 어느 정도 예견된 결과였다. 2015년 CJ CGV 관계자는 “이미 한국인은 1인당 연평균 4편 이상의 영화를 관람하는 등 관람 횟수에서 세계 최고 수준을 기록했지만, (중략) 영진위 통계에서도 알 수 있듯 절대적인 인구수 부족으로 전반적인 미래 성장은 밝지 않을 것으로 전망된다”3)고 밝힌 바 있다. 우려는 현실이 되었다. 당장 올해 1분기 CJ CGV의 국내 사업 매출은 전년 대비 29% 감소한 1천283억 원이었고 310억 원의 영업손실을 기록했다. 멀티플렉스 관계자 A씨는 “지난 몇 년 동안 관객 수 절감으로 인해 만성 적자에 빠진 멀티플렉스 3사는 셋 중 어느 하나가 당장 파산해도 이상하지 않은 상황”을 겪고 있다고 전했다.

이러한 위기에서 멀티플렉스 업계는 가장 파격적인 카드를 꺼내 들었다. 지난 5월 발표된 메가박스중앙-롯데컬처웍스 합병 발표 건이다. 양사는 2020년 이후 계속해서 당기순손실을 기록했고, 2024년 기준 양사의 적자는 총 1천31억 원에 이르렀다. 부채비율 역시 롯데컬처웍스 1천125%, 메가박스중앙 857%이었다. “통상 300% 이상의 부채비율을 위험 신호로 보기에 극장 산업의 특수성을 감안해도 무척 심각한 상황”(영화제작자 B씨)4)이다. 요컨대 약 25년 동안 군웅할거의 시대를 거친 멀티플렉스 업계가 지금 최대의 위기를 맞이했음은 확실하다.

3) 송경원, ‘관객 변화에 따른 멀티플렉스의 미래 전략 - 극장, 미래를 대비하라 -’, 영화진흥위원회 정책연구부, 2015

4) 이우빈, [포커스] 멀티플렉스 최후의 카드, 먹힐 것인가? 메가박스중앙-롯데컬처웍스 합병 발표, 영화계 전반의 의견, <씨네21>

관객에게 차별화된 경험을 선사하고자 내놓은 멀티플렉스 3사의 특별관들. 위부터 CJ CGV의 4면 ‘스크린엑스(ScreenX)’,

롯데시네마의 ‘수퍼플렉스(SUPER PLEX)’, 메가박스의 ‘돌비 애트모스(Dolby Atmos)’(제공=CJ CGV, 롯데시네마, 메가박스)

멀티플렉스가 택한 돌파구는?

코로나19 팬데믹 이후 멀티플렉스가 관객을 다시 극장으로 부르기 위해 택한 주요 전략 중 하나는 충성도 높은 고객을 유치하기 위한 특별관 운영의 확대였다. IMAX, 4DX, ScreenX와 같은 특별상영관과 리클라이너, 컴포트관과 같은 좌석특별관, CGV의 ‘씨네드쉐프(Cine de Chef)’, 롯데시네마의 ‘샤롯데(Charlotte)’, 메가박스의 ‘더 부티크(The Boutique)’ 등 프리미엄관이 특별관에 포함된다. 2020년 4대 멀티플렉스의 특별관은 총 382개였으나 2021년 445개, 2022년 547개, 2023년 1천14개에서 2024년 1천152개로 집계되었다. 4년 사이에 특별관이 2배 넘게 늘어난 것이다. 2023년 8월 CJ CGV는 ‘2023 CGV 영화 산업 미디어포럼’을 열어 특별관 확대를 비롯한 CGV ONLY 콘텐츠 다양화, 한국형 엔터테인먼트 공간 사업자로의 진화 등 주요 전략을 설명했다. 당시 허민회 CJ CGV 대표는 “향후에도 4DX, ScreenX 등 기술특별관을 확대하고 골드클래스, 프라이빗 박스, 템퍼시네마 등 프리미엄관을 늘려 나가겠다”고 밝혔다. CJ CGV는 지난해 10월 “ScreenX 야구 생중계를 시작으로 스포츠 라이브 생중계를 글로벌로 확산하고, 더 나아가 천장 스크린을 더한 4면 ScreenX관을 도입하는 기술 혁신을 추진하겠다”며 “기술 혁신을 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공하는 체험형 라이프스타일 공간사업자로 계속 진화하겠다”는 포부를 밝히기도 했다.

특별관 확대, 멀티플렉스의 단독 콘텐츠 상영 전략과 극장 내 엔터테인먼트 요소의 다양화는 CGV뿐 아니라 롯데시네마와 메가박스의 공통 전략이기도 하다. 극장을 단순히 영화를 관람하는 곳이 아니라 복합문화공간으로 변모시키겠다는 것이다. 지난 8월 19일 메가박스는 메타팩토리코퍼레이션과 인공지능(AI) 기반 차세대 몰입형 콘텐츠 공간 사업 추진을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하며 “영화뿐만 아니라 스포츠, 콘서트, 공연 등 다양한 콘텐츠를 기반으로 관객에게 새로운 공간 경험을 제공하는 것을 목표로 한다”고 밝혔다. 또한 SM엔터테인먼트(이하 SM) 창립 30주년 기념 특집 프로그램과 일본 도쿄돔 콘서트를 연이어 상영하는 ‘SMTOWN LIVE 2025 TOKYO DOME IN CINEMAS(에스엠타운 라이브 2025 도쿄돔 인 시네마)’를 라이브 뷰잉으로 단독 생중계하는 등의 전략을 꾸준히 펼치고 있다. 롯데시네마 역시 지난 8월 ‘2025 플레이브 아시아 투어-대시: 퀸텀 리프 인 서울’ 생중계와 응원봉 상영회 등으로 “다양한 콘텐츠 경험의 무한 확장을 추구한다”고 밝혔다.

멀티플렉스가 특별관을 증설하고 있지만, 관객의 반응은 미온적이다

(제공=영화진흥위원회)

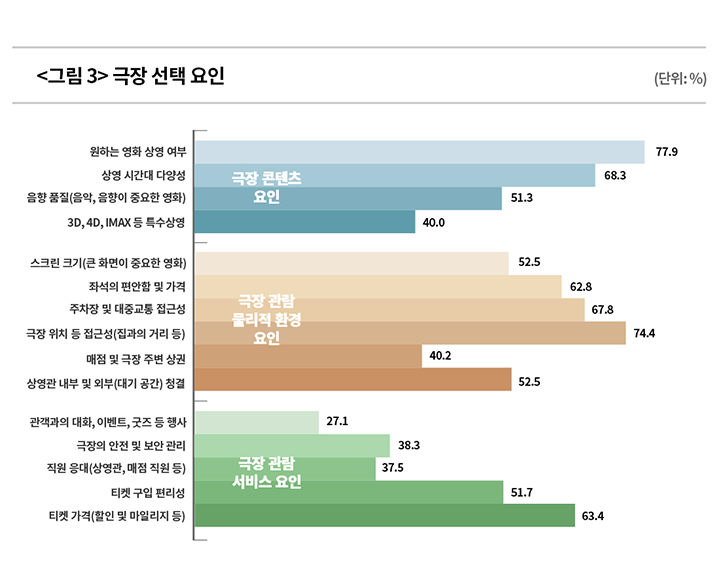

관객에게 극장 선택 요인 중 중요한 것은 원하는 영화 상영 여부, 극장 위치 접근성,

티켓 가격 등이었다(제공=영화진흥위원회)

소비자들은 무엇을 원하나?

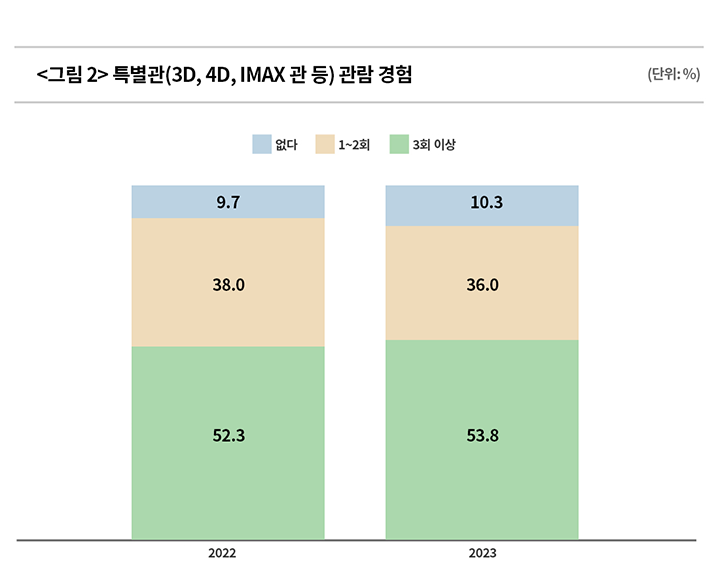

그렇다면 소비자들은 극장의 새로운 패러다임 수립 전략에 어떻게 반응하고 있을까? 영화진흥위원회의 ‘2023년 영화 소비자 행태조사’에 따르면 특별관(3D, 4D, IMAX관, 사운드 특별관(ATMOS 등))을 이용한 관객은 절반 이하였다. 2022년엔 관람 경험이 없는 관객이 52.3%, 1~2회 관람한 관객이 38%, 3회 이상 관람한 관객이 9.7%였다. 2023년엔 특별관 관람 경험이 없는 관객이 53.8%로 더 늘었다. 프리미엄관(더 부티크, 샤롯데, 씨네드쉐프 등)의 수요 현황도 유사했다. 관람 경험이 없는 관객이 2022년 74.9%, 2023년 72.7%였고 1~2회 사용자는 19.3%, 21.1%였다. 2022년 대비 2023년의 프리미엄관 수요자가 소폭 늘긴 했으나 프리미엄관의 관람 이유 중 기프티콘 활용이 2022년 15.4%, 2023년 21.5%임을 고려하면 자의로 프리미엄관을 소비한 이들은 더 줄었음을 알 수 있다. 즉, 특별관과 프리미엄관의 수요자가 없는 것은 아니지만, 소비자 입장에서 주요한 극장의 형태는 아니라는 의미로 읽힌다. 멀티플렉스가 주요 전략으로 택한 특별관, 프리미엄관 증설이 얼마나 유효한 결과를 내고 있는지는 미지수다.

대신 관객이 극장 선택 요인 중 중요하게 뽑은 것은 원하는 영화의 상영 여부, 극장 위치의 접근성, 티켓 가격 등이었다. 극장 관람 빈도 감소 이유에서도 소비자들의 답변 1위는 ‘볼 만한 영화가 없어서’(24.8%), 2위는 ‘영화나 극장 품질 대비 티켓 가격이 올라서’(24.2%)였다. 극장 관람 응답자는 극장 관람의 주된 이유로 ‘스크린, 사운드 등 극장 환경에서 몰입해 관람하기 위해서’(44.1%), ‘가족, 친구, 연인 등과 함께 보기 위해서’(29.1%)를 택했다. 특히 극장 관람의 주 소비층으로 밝혀진 ‘남자 만 35~39세’ 응답자는 ‘극장 환경에서 몰입해 관람하기 위해서’를 가장 중요한 극장 관람의 이유로 뽑았다. 한 마디로 대개의 극장 소비자는 볼 만한 영화가 상영관에 걸려 있고, 티켓 가격이 합리적이라고 느낀다면 가족, 친구, 연인과 함께 극장에 간다는 이야기다. ‘쾌적한 곳에서 함께 영화를 보는 곳’이란 극장의 본질은 여전하다는 뜻이다.

극장 시설의 쾌적함과 편리함에 대한 소비자의 니즈도 중요하게 살펴볼 부분이다. 다만 코로나19 팬데믹을 거치며 급격히 줄어든 수익 탓에 멀티플렉스 내 직원 배치, 시설 운영·보수 등 대면 서비스에 대한 감축이 어쩔 수 없이 일어나기도 했다. “판매관리비의 절감 방안으로 희망퇴직, 일반관리비 절감, 인원 감축, 임금동결, 일부 영업 중단 등 다양한 방법으로 손실을 줄이는 방안을 시행”5)한 것이다. “인력은 이미 최대한 줄일 만큼 줄인 상황”이란 것이 극장업 관계자 C씨의 설명이다. 실제로 CGV의 2019년 단기근로자는 1천999명, 2023년은 944명으로 4년 만에 절반 넘는 인력 감축이 이뤄지기도 했다. 극장에서 한 해 20편 이상의 영화를 본다는 서울 거주의 관객 D씨는 “평일에 멀티플렉스에 가면 직원이 없어 검표도 제대로 하지 않는 상황”이 빈번해 의아함을 느끼며 “팝콘 외에도 먹을거리가 많이 늘어난 탓인지 다른 관객들의 상영관 내 여러 음식물 반입과 섭취가 부쩍 많아져 영화 관람에 불편함을 느낄 때도 있다”는 경험을 전했다. 인원 감축으로 인한 시설 운영(장년층 이상에게 어려움을 주는 키오스크 위주의 티켓 발권 방식, 유아동층의 안전 관리 등을 포함), 사용 가능한 화장실 및 기타 시설들의 위치와 위생 관리, 영사 사고 대응 등 전반적인 멀티플렉스의 서비스에 대한 소비자들의 문제 제기가 온라인상에서 적지 않은 현실이다.

극장을 덜 가는 이유로 ‘영화나 극장 품질 대비 티켓 가격이 올라서’(24.2%)를 꼽은 응답은 티켓 가격이 단순히 비싼 것이 문제라기보다, 해당 가격에 대비한 영화관 서비스 전반의 소비자 효능감이 낮다는 방증이기도 하다.

5) 영화진흥위원회. ‘코로나19 팬데믹 이후 영화관 운영 현황 및 변화’, 2024

볼 만한 영화가 없는 것이 극장 관객 수가 줄어든 가장 큰 이유로 꼽힌다.

올해 300만 이상 관객을 동원한 한국영화는 단 2편, <좀비딸>(왼쪽, 제공=NEW)과 <야당>(제공=플러스엠 엔터테인먼트)이다

소비자의 마음을 완전히 채워주기란 멀티플렉스 입장에서 물론 까다로운 문제다. ‘볼 만한 영화’라는 것은 여하간 영화 투자·제작의 측면에서 함께 해결해야 하는 영역이기 때문이다. 물론 이는 현재 극장업과 더불어 각자의 투자·배급사를 운용하고 있는 멀티플렉스 3사의 몫과 즉각적으로 연결되는 부분이기도 하다. 또한 일명 ‘스크린 독과점’으로 불리는 특정 대작 영화의 상영 쏠림 현상도 빼놓을 수 없다. 영화진흥위원회의 ‘2024년 영화 상영 분야 공정환경 조성을 위한 영화인, 관객 인식조사’에 따르면 ‘한 편의 영화가 대부분의 상영관과 상영 시간을 차지하고 있어 보고 싶은 영화를 보지 못한 경험이 있느냐’는 질문에 대해 ‘그렇다’는 응답이 59.4%를 차지했다. 즉, 영화 상영의 다양성 부족 역시 소비자에게 주된 어려움으로 작용하고 있다는 뜻이다. 해결이 쉬운 문제는 아니다. 멀티플렉스 3사의 출혈 경쟁 구도가 쉬이 해소되지 않고 있기 때문이다. 배급사 관계자 E씨에 따르면 예를 들어 업계 1위인 CGV가 단기 수익을 당기기 위해 특정 대작 영화의 상영 점유율을 70%로 잡는다고 치면, 다른 두 곳 역시 이를 따라잡기 위해 무리하게 상영관을 배정하고 결국 스크린 독과점 현상이 줄어들지 않게 되는 것이다.

스크린 독과점과 함께 언급되는 홀드백(Hold Back: 영화가 극장 상영 이후 SVOD 등 다른 창구에 공개되는 유예 기간) 문제도 난항이기는 마찬가지다. 위 보고서에서 ‘영화를 보는 횟수가 작년에 비해 줄었다고 답한 39.8%의 응답자’를 대상으로 영화관 관람 감소의 이유를 물었을 때 61.3%의 응답자가 ‘영화관 상영 종료 후 온라인동영상서비스(OTT)나 인터넷프로토콜(IP)TV 등의 매체를 통해 감상하는 것이 더 편리해서’라고 답했다. 이에 대한 해결책으로 프랑스, 일본 등 해외처럼 극장 상영 후 타 창구의 공개 유예 기간을 최소 6개월로 둬야 한다는 영화계의 합의가 일긴 했으나, 중소 규모 영화의 수익 창출 문제와 OTT, IPTV 등에 대한 법제적 규제의 불가 등 다양한 문제로 인해 여전히 유보되는 상황이다. 극장가의 회복을 위해서 멀티플렉스의 자체적인 운영 방식 외에도 여러 사회·정책적 논의가 필요한 이유다.

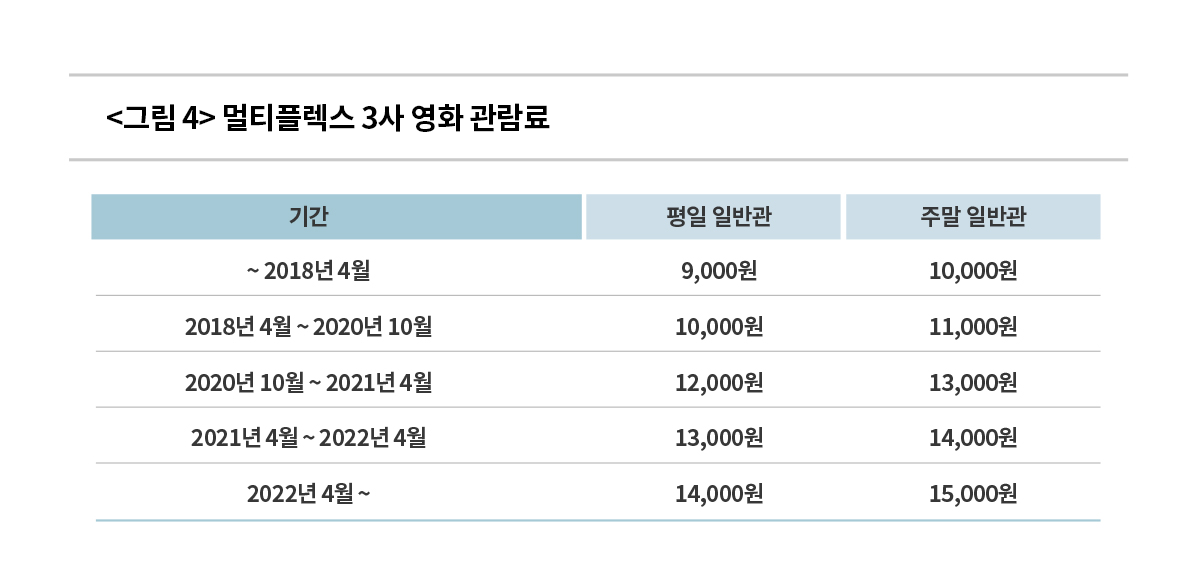

2018~2022년 사이에 극장 일반관 티켓 가격은 5천 원 올랐고, 관객에게 적지 않은 영향을 주고 있다(제공=씨네21)

영화 티겟 가격의 중요도는?

영화 소비자들에게 가장 중요한 소비의 관건은 티켓 가격이다. ‘2023년 영화 소비자 행태조사’에 따르면 영화 비소비자가 이후 영화를 관람하기 위해 필요한 조건으로 뽑은 항목 중 ‘영화 관람 비용 감소’가 38.5%의 큰 수치로 1위를 기록했다. 반면에 ‘영화 관람 관련 특별한 경험 제공’이라는 항목, 즉 특수관이나 부대시설을 통한 이벤트를 원하는 영화 비소비자는 12%였다. 이에 위 보고서는 “‘티켓 가격’에 대한 중요도가 높은 반면 만족도는 낮아 가장 우선적인 개선이 필요한 부분”이라고 결론짓기도 했다. 멀티플렉스는 꾸준한 적자와 재무적 구조의 붕괴 위험 등 현실적인 문제로 인해 2018년 무렵부터 티켓 가격을 올리기 시작했다. 2018년 4월 이전 9천 원이었던 평일 일반관의 티켓 가격은 2022년 4월 이후 1만 4천 원 수준이다.(그림4 참고) 이에 황재현 CJ CGV 전략지원담당은 “가격이 낮아지면 소비자가 늘어나는 것은 모든 산업의 공통점”이며 “그보다 영화 산업의 특성상 가장 중요한 것은 관객의 소비 가치를 전반적으로 높이는 방향성이므로 가격 문제가 절대적이지만은 않다”는 입장을 설명했다. 전술한 대로 극장 관람 빈도가 감소한 이유에서 소비자들의 답변 1위가 ‘볼 만한 영화가 없어서’(24.8%)였음을 고려할 때, 극장 티켓 가격의 문제가 지금 사태의 전부는 아닐 수 있다는 것이다.

그러나 정부 주도로 영화진흥위원회가 지난 7월 25일부터 진행한 극장 할인쿠폰 사업의 경과를 보면 영화 푯값에 대한 논의가 더욱더 불거질 만하다. 전 국민을 대상으로 진행한 영화 푯값 6천 원 할인 정책이 단기적으로 가시적 효과를 보여줬기 때문이다. 해당 사업을 시작한 뒤 8월 1일부터 3일(31주 차 주말)까지 극장의 전체 관객 수는 220만 2천962명이었다. 올해 주말 박스오피스 최고 스코어였다. <좀비딸>이 8월 2일 하루에 48만 관객을 이끌며 올해의 일일 최고 관객 수를 기록했다. 올해는 전반적인 영화계 투자·제작의 위축 여파로 여름 대작 영화가 부족한 상황이다. 그럼에도 블록버스터 한국영화들이 극장에 걸려 있던 2022년(31주 차 주말 255만 명), 2023년(31주 차 주말 218만 명)의 관객 수를 어느 정도 충당한 것이다. 또한 멀티플렉스 외 비계열사 극장들도 대체로 사업 이후 관객 수의 증가를 체감한다는 소식을 전하기도 했다.6) 물론 장기적인 효과가 아직 증명되진 않았다. 32주 차 주말엔 170만 명, 33주 차 주말엔 177만 명의 관객 수를 기록했다. 극장의 활기가 완전히 되살아났다고 보기는 어렵다.

요컨대 ‘멀티플렉스 시대’가 25년을 맞은 현재, 가장 필요한 것은 파격적인 리뉴얼보다는 결국 ‘극장의 본질’이라는 원점으로의 회귀일지도 모른다. 여러 기술적 진보와 매체 환경의 변화에 따른 극장의 각종 신전략이 펼쳐지고 있으나, 소비자의 마음은 예전과 크게 변하지 않았다는 뜻이다. 여러 설문조사를 검토한 결과, 많은 이가 극장 위기의 이유로 뽑는 OTT 등 새 매체의 존재는 관객이 극장을 찾지 않는 가장 큰 이유로는 제기되지 않는 편이었다. ‘볼 만한 영화가 볼 수 있는 시간대에 걸려 있으며, 티켓 가격이 그리 비싸지 않게 느껴진다면 극장에서 영화를 본다’는 소비자의 기본적 태도는 25년 전과 같은 셈이다. 최근 상업영화 외 독립예술영화의 흥행이 증대한 현상처럼, 좋은 영화를 극장에서 보고 싶어 하는 관객들의 마음은 여전히 살아 있다. 물론 코로나19 팬데믹 등 외부 요인에 따른 여파로 극장 업계가 더 큰 위기를 맞게 된 것은 사실이다. 영화 산업 전반의 악순환이 비단 극장 업계의 문제라고만 볼 수도 없다. 그렇다고 하더라도 지금의 멀티플렉스는 좁고 특수한 고객층에 대한 타기팅 전략을 수립하는 것만큼이나 대개의 소비자가 공통으로 원하는 바를 되돌아볼 필요가 있어 보인다. 특정 작품의 독과점을 피하며 다양한 상영 시간대를 보장하는 스크린 배정, 극장 내 인력이 행하는 고객 응대 및 다양한 시설들을 통해 극장이 갖춰야 할 기본적인 서비스 품질의 개선, 영화 푯값 절충 등 대중의 마음을 극장으로 되돌릴 방법들을 말이다.

6) <씨네21>, 이우빈, 할인쿠폰 사업, 극장 살릴까?, https://cine21.com/news/view/?mag_id=108113